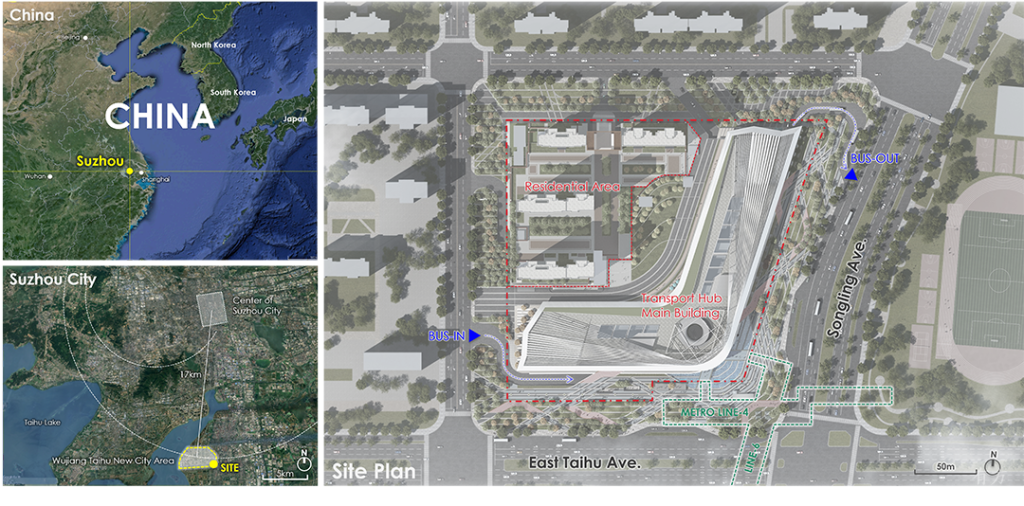

苏州这座距离上海100公里的一流现代化大都市,也是一座曾孕育灿烂园林文化的古都。本项目位于苏州市郊人口集中的新开发区,距市中心约30分钟地铁车程。

周边水系纵横,散布着中国屈指可数的水乡古镇和古典园林,但如何在以高层住宅为主的新城市景观中传承文化底蕴,成为本项目面临的一大挑战。

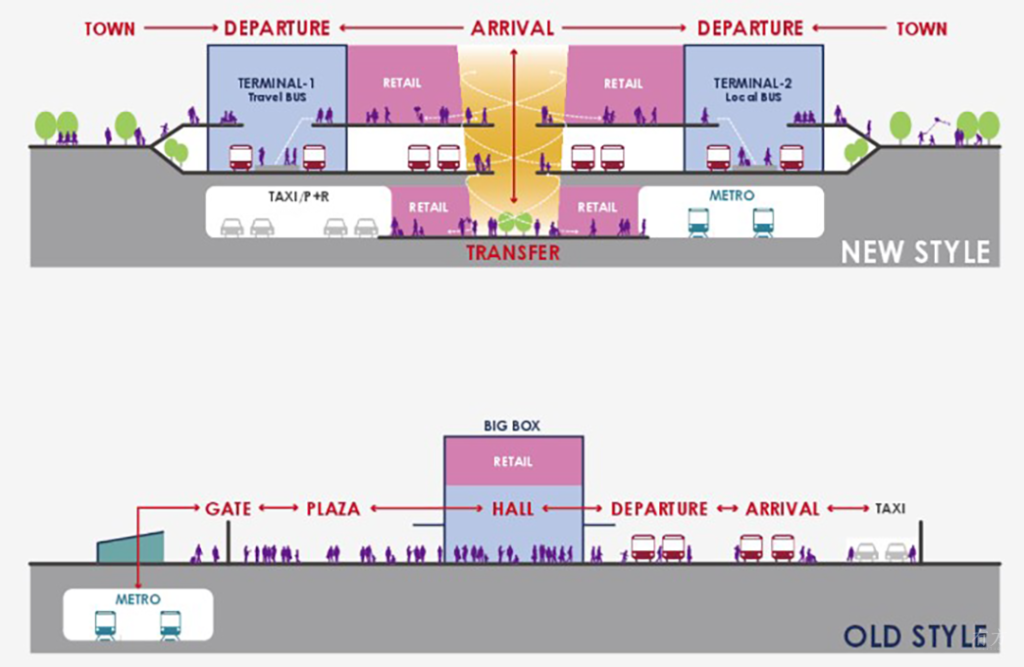

该交通枢纽以两个巴士站为主,一个是服务当地的“专线巴士”,另一个是连接其他城市和国际机场的“长途巴士”,此外还连接地铁和停车换乘设施(Park&Ride),是新开发区域居民们日常使用的公共交通枢纽。

设计团队致力于在合理规划多个公共交通的同时,打造一个优雅且充满活力的新型空间,使其既符合这座文化名城的深厚底蕴,又能承载众多市民的生活场景。

一、在超级街区开发中提供“动态和变化的城市空间”

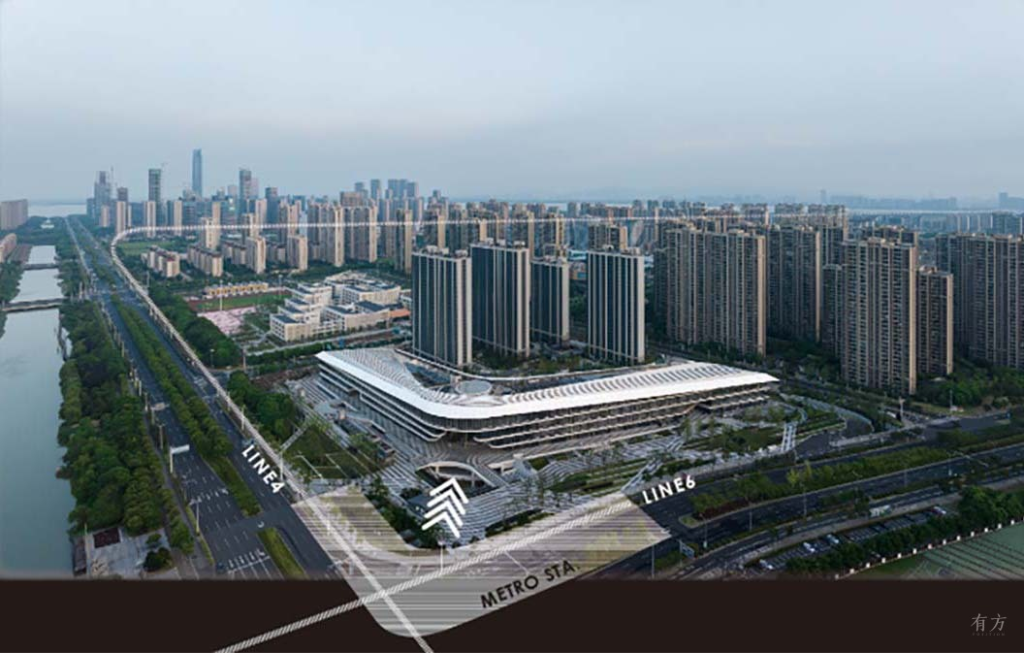

在高层住宅开发快速发展的中国大城市郊区,街区大多由以车辆交通为主的道路和围墙圈起的“小区”构成,人群聚集在广场和街道等公共空间的场景尚不常见。本枢纽被设计成一个宝贵的公共空间,人们因日常上班上学和旅行而聚集于此,他们的行为和活动都清晰可见。

建筑沿主干道呈线性分布,全长300米,其临街面是绿色散步道和连续的露台,内部是商业街,住宅区一侧是安静的广场,形成了有多种路线选择的街道网络。该设计向周边城市环境呈现出开放式街道的可访问性,营造出柔和、安全的氛围,同时还提供了多样化的城市空间。

二、超越“功能性车站”、成为“享受移动的车站”

在与客户(开发商和交通局的合资企业)讨论新公交总站时,设计团队确立了共同目标,即不仅要满足日常和春节、国庆等重大节假日的运输需求,确保其作为交通基础设施的便利性与安全性,更要将其提升为可享受移动与停留乐趣的舒适空间。

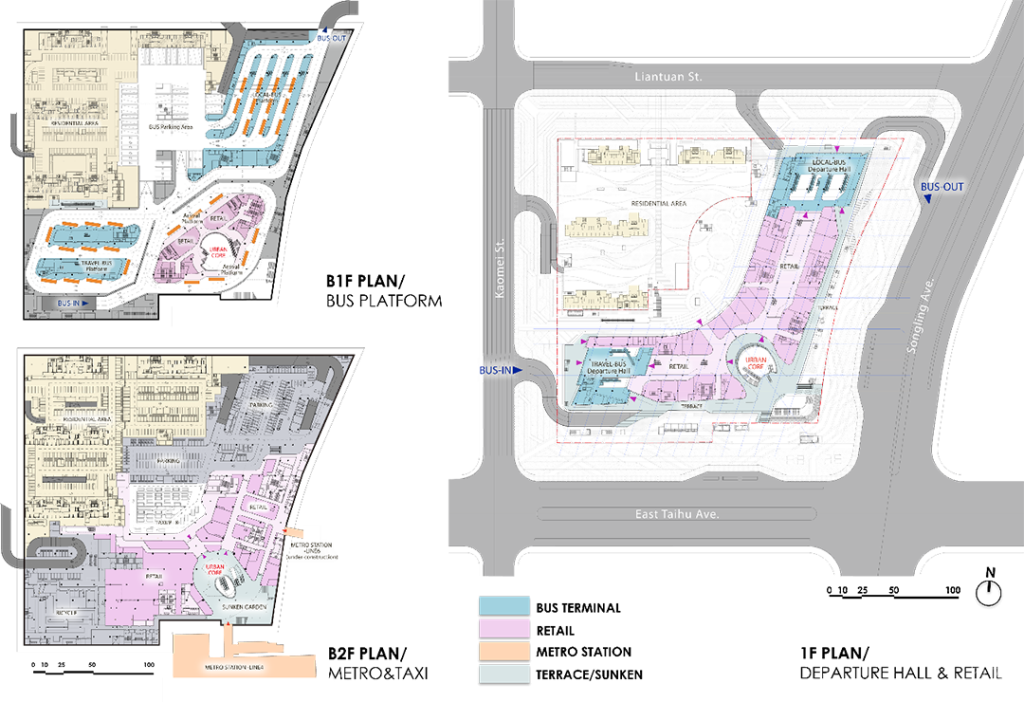

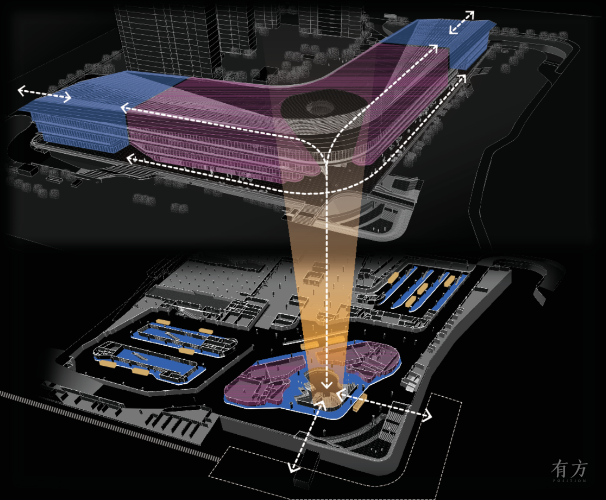

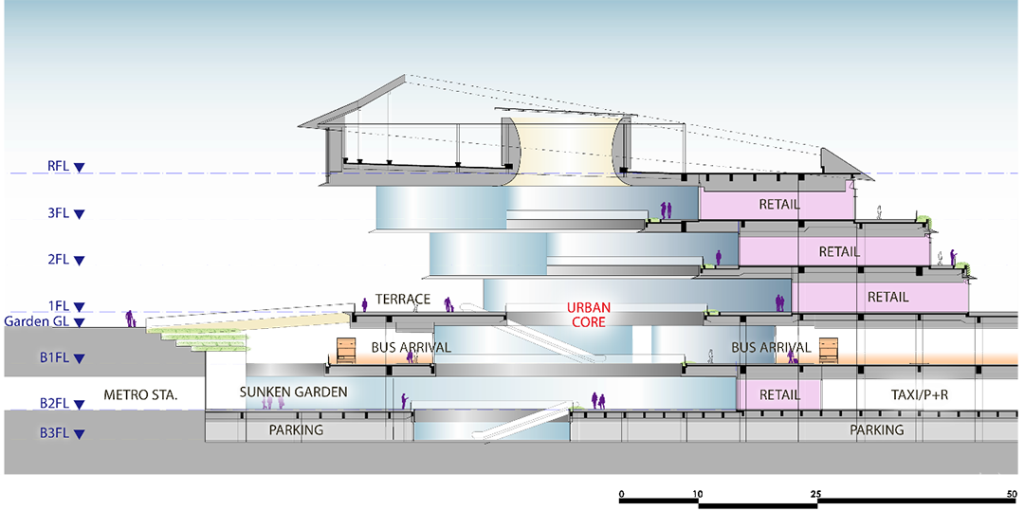

建筑平面布局如同展开的翅膀,其两端部分别设有长途巴士和专线巴士的出发大厅,通透明亮的候车空间与公共绿地和街道相连。在两翼交汇处的中央,以巴士到达大厅为中心,集中了所有与该设施相连的公共交通(巴士、地铁、出租车、停车换乘),并通过动态挑空空间“URBAN CORE”实现不同交通间的换乘,同时还连接着街道和商业设施。这种连接中央与端部的结构,能够清晰高效地引导人流。

这条功能动线作为平面与立体回游的街道,将商业和露台等公共空间叠加在一起。车站不再只是候车换乘时短暂利用的功能性空间,而是通过提供多样化场所,营造出丰富多彩的都市生活场景,让人们可以感受自然气息的同时能够驻足小憩或流连购物。

从地下3层贯穿至地上3层的垂直动线空间“URBAN CORE”是这座建筑的标志性空间,人们在各楼层有机交错和顶光营造的上升感的引导下自然而然地被唤起“移动”意愿。

三、融合未来感与苏州园林文化的“全球本土化设计”

综合交通枢纽无疑将成为当地的门户象征。本枢纽也相当于大型开发区的“门户”,与之相称的规模感作为重要元素,面向主干道长而宽阔的立面通过锐利的水平线条,营造出强烈的速度感。

同时,为了体现郊区开发区标志性建筑应有的场所性和地域性特征,设计团队尝试了一种更能触动苏州市民情感共鸣、更具人文深度的设计手法。远景观赏时,建筑优美水平线条营造出的磅礴力量感极为醒目,但当人们靠近建筑时,就会发现外立面玻璃后设有模仿水乡建筑格栅门窗的铝制屏风,以柔和的方式分隔开室内外空间。

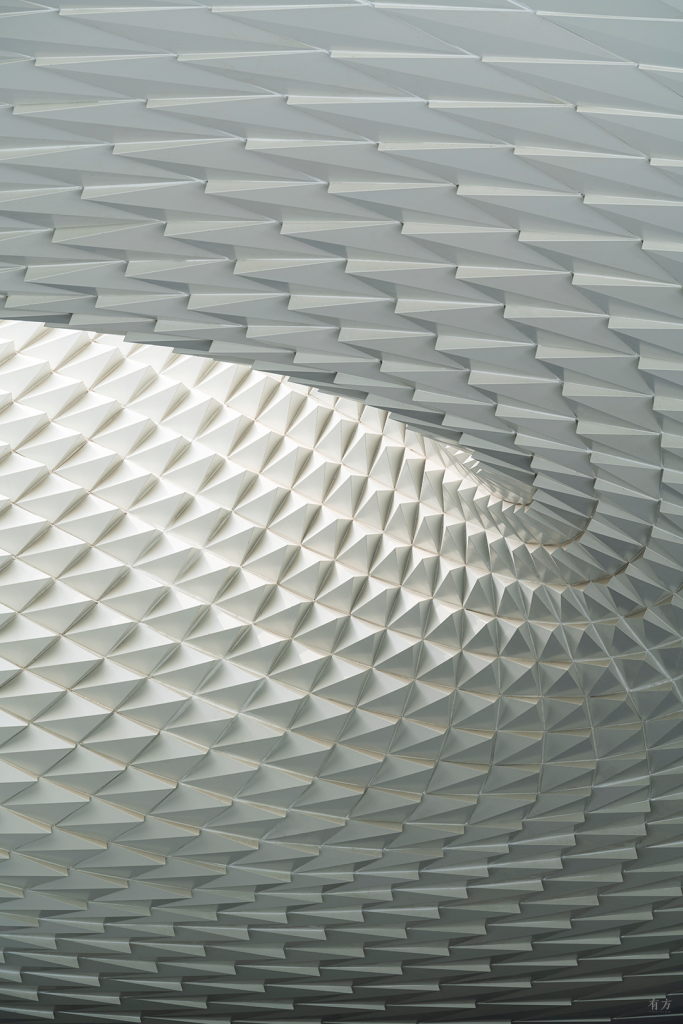

凹凸有致的“URBAN CORE”大天花板的设计灵感源自连绵的青瓦屋顶,细腻呈现着由采光顶倾泻而下的自然光随时间推移而产生的阴影变化,并通过观者移动时的视角转换展现出多样化的视觉效果。

这种从远景到近景都充分考虑人们视觉尺度的设计理念,正是对苏州园林文化的致敬。设计团队用现代材料与技术诠释“全球本土化(GLOCAL)设计”理念,创造出契合这片土地的空间文化。