台儿庄古城历经千年运河商贸的繁荣与抗日战争的悲壮,在废墟中通过科学规划与文化创新实现重生。古城也因1938年的台儿庄大捷成为“国共合作、军民团结的典范”的英雄城市。

台儿庄图书馆(暨海峡两岸交流中心)是业主给定的一个命题作文,要求在两岸公园内通过建筑的语言打造黄炎子孙心中一座民族团结、跨越海峡隔阂的精神场所,表达海峡两岸情同手足,血浓于水的亲情关系。

01

几何与立意

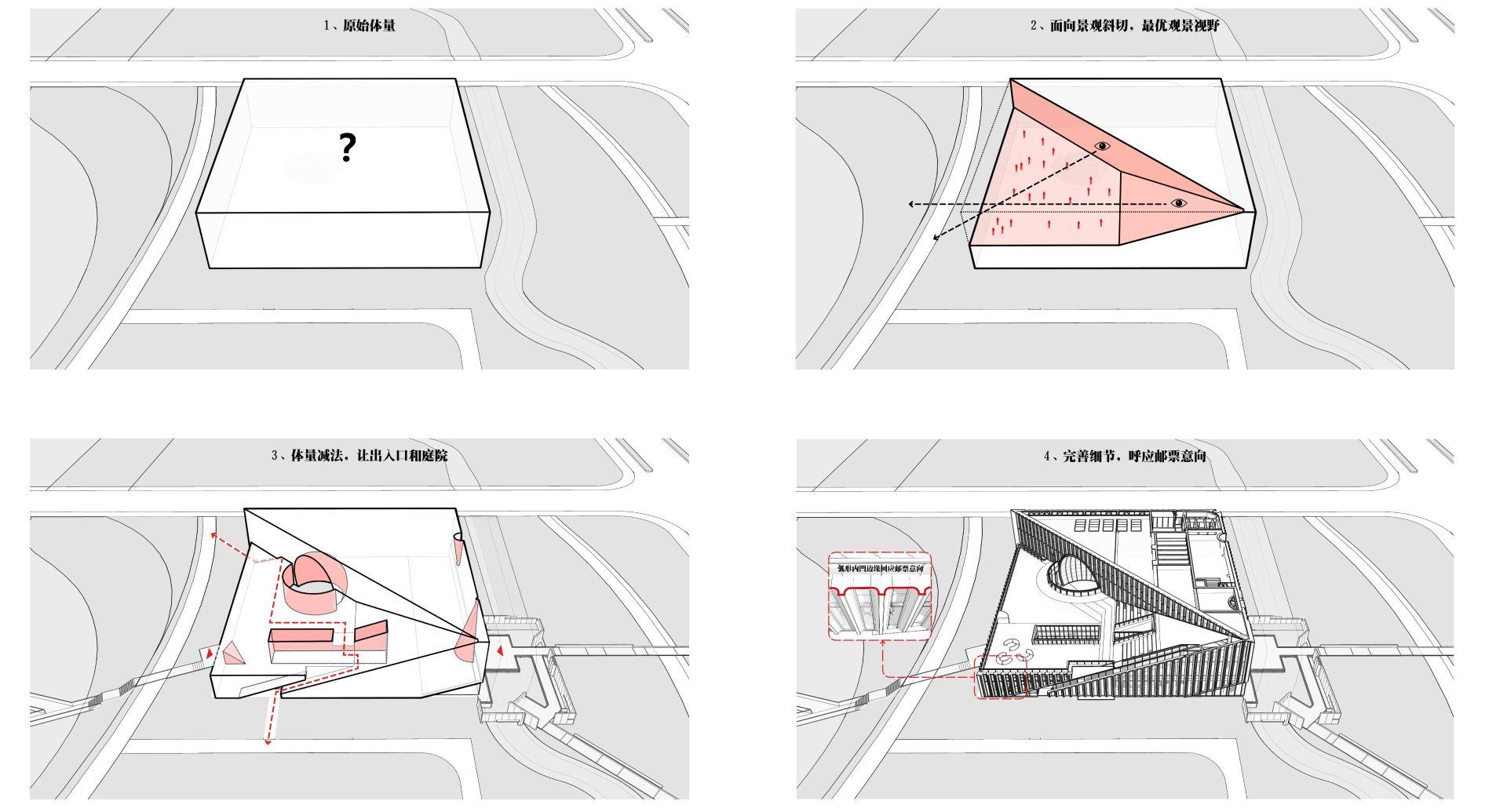

建筑是空间的呈现,也是几何的艺术。从原始的埃及金字塔开始,不同时代建筑师都在探索空间几何在建筑上的表达。从概念上来说,本次设计建筑是从形体出发,通过形态塑造同时满足丰富的空间表达和合理的适用性。

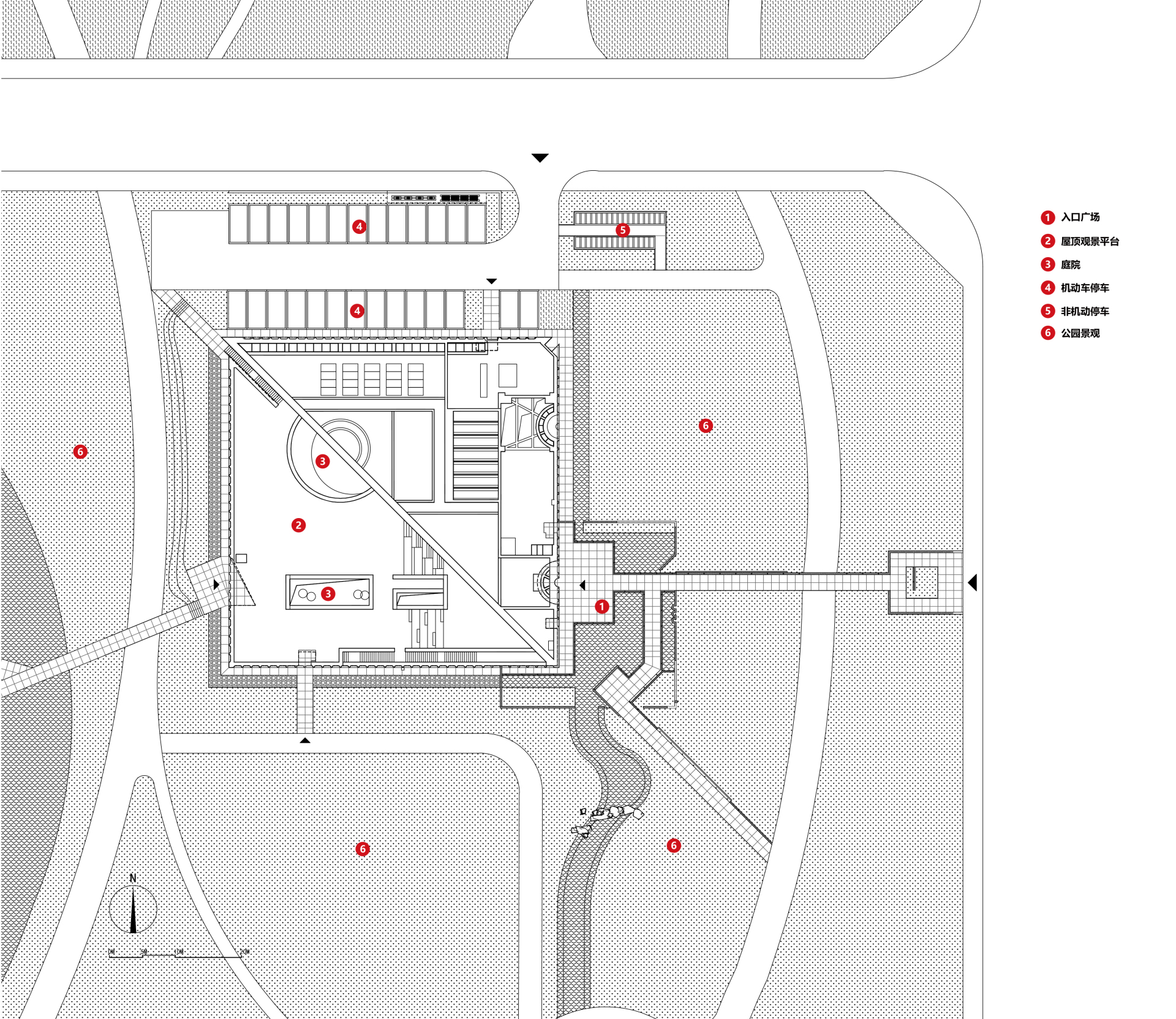

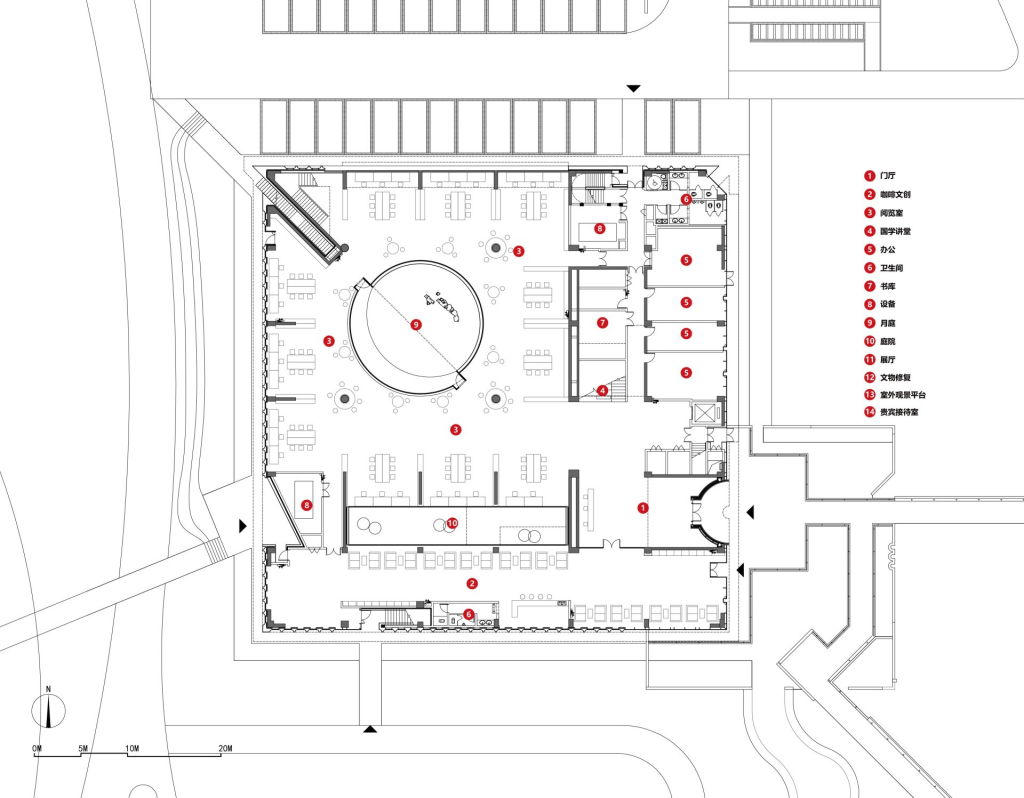

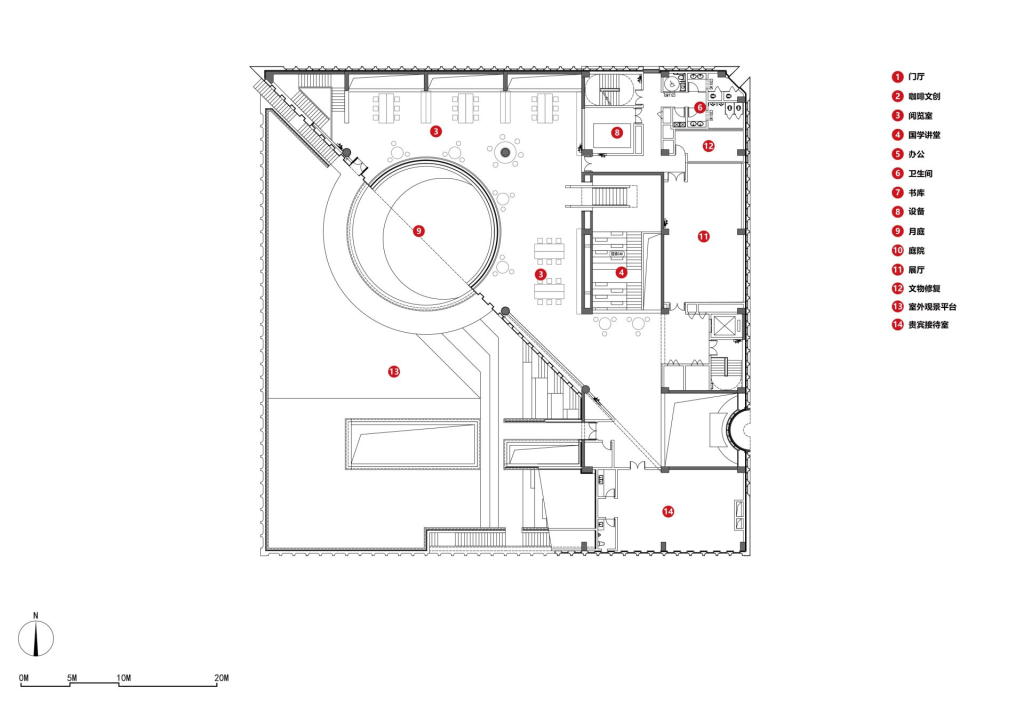

基地呈方形,所以布局用方形体量将之充满,二层面向景观面(未来市政广场及兰祺河景观)45度斜切,形成体量与自然环境的自然过渡;一层对角切开形成开放的室外公共步道,将屋顶作为公共空间,与公园景观融为一体。内部因采光通风需要,通过将圆形、方形、三角形通过布尔运算构造实体几何,使得形态进一步丰富。

平面形态上,取诗人余光中《乡愁》提到的邮票形状与边界;立面形态上,因月庭空间的引入,恰似“海上升明月,天涯共此时”,映照两岸亲人彼此思念的场景意境。

欧几里得几何中,方形、圆形、三角形是比较常用的几何图形,这些图形明显具有内聚性,且本质上是静态的,其形成的稳定感与内部空间,与图书馆所需要的静谧空间不谋而合。

02

建构与场域

空间序列是场所营造的主线索。场域的体验从跨越一弯浅水的廊桥开始,对应三角锥形的主入口,建立进入的仪式感。跨越廊桥,进入一方安静水院,1.5米高的围墙恰到好处地控制人的水平视线高度,屏蔽外部喧闹城市空间的同时,在墙体围合的尺度上建立起与人体尺度的关联,衔接起内部空间。

与传统图书馆的宏大叙事不同,台儿庄图书馆的空间营造采取了以小见大的方式,进入低矮的门廊后尺度突然放大,形成戏剧般的冲突对比。

北侧阅读空间围绕月亭环形布展,形成流动的、延展的平面空间。除了个别有特殊功能需求的房间,其余空间都以开放空间的形式出现。这种空间秩序清晰地反应了建造逻辑,实现了空间的流动与自由的特征。

为了营造纯净的内部空间,材料建构上采用清水混凝土材料浇筑成型,结构、建筑、机电一体化整合处理,将设备管线置于地面架空层,方便维修调试。现浇装饰混凝土的建造工艺使建筑的空间获得了连续统一的整体性,自然的肌理使空间显得更加生动自然。没有多余的装饰,混凝土透露出的天然、质朴的气质,与自然环境浑然一体,实现了空间与形式内外一致、表里如一。建筑外观采用UHPC板材,边缘设计为邮票齿孔状的锯齿轮廓,内部整合通风开启及亮化照明装置。

03

主动与适应

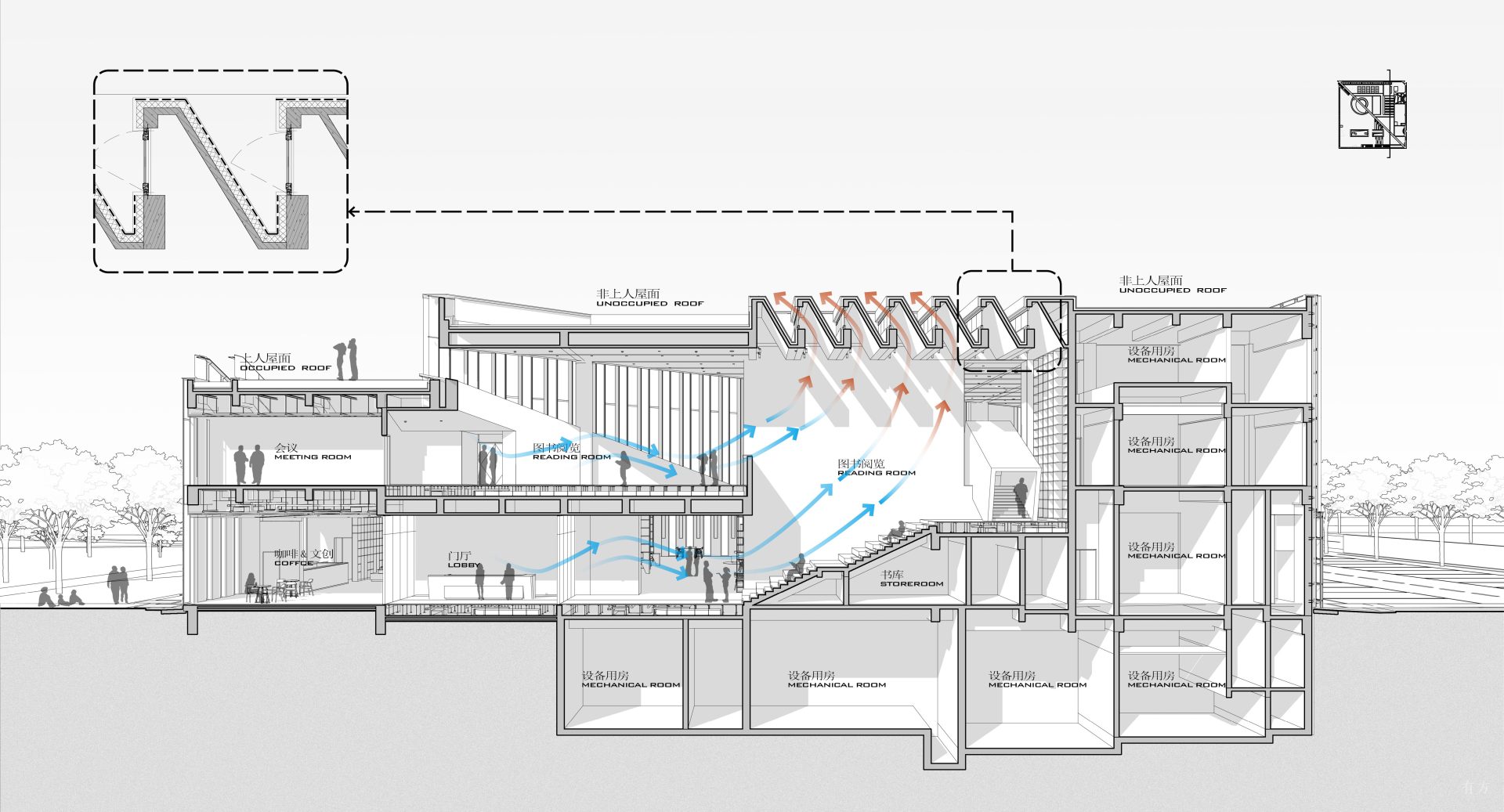

建筑在创作之初即期望以一种主动的姿态去融入环境,在对场地的基本风光热环境进行模拟的基础上,通过空间节能的理念去塑造建筑的内外部形态。在不同的季节,主动地、有选择地接纳或者屏蔽外部的自然能量,通过空间自我调蓄的能力,到达运行阶段降碳节能的目的。

例如在过渡季,利用热压通风和诱导通风的原理,加强气流在室内的流动,实现适宜室内温度控制。针对目前图书馆内用光过度、眩光及光污染等问题,建筑布局将阅读区布置在建筑内部,围绕月庭布置。同时外立面通过织物幕墙的设置,大大降低了光线的直射,形成非常适宜的光环境。建筑通过主动式的设计策略及多项被动式的技术,实现了91%的节能率,也在2023年获得Active House Award中国区竞赛的三等奖。

建筑设计最终整合了各种空间要素,呈现出一种纯净和内敛的气质,无论是外部还是内部,都创造了富有几何稳定感和流动性二元体系的对立统一;空间秩序及体验感的建立均以真实建构为原则,展现出空间场域的力量;绿色舒适的内外空间希望为阅读者提供可感知的场所,打造出独特的阅读新空间。

设计图纸 ▽